2025年7月10日~9月27日に文化村クリエイション vol.7 黒川岳『タル イワ グルングルン』を開催しました。

大きな樽を打ち鳴らしたい…奈良の岩を通して音を聴きたい…

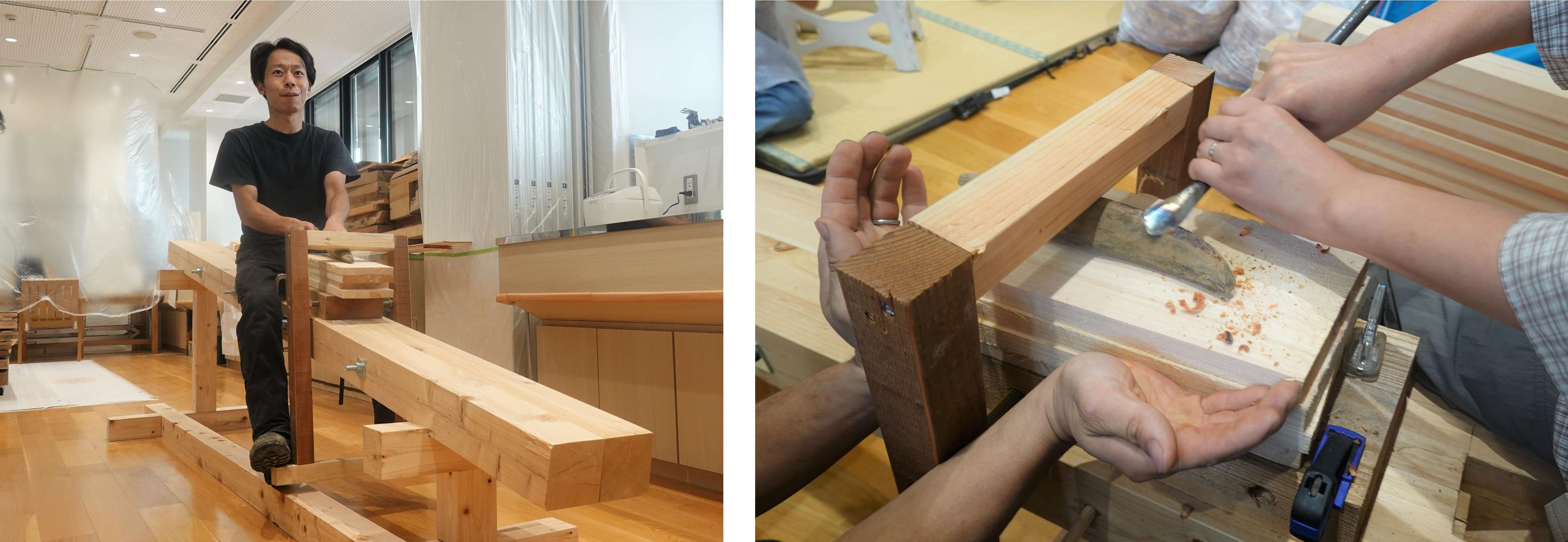

そんな想いを胸に、黒川岳さんの滞在制作は、作品に適した「道具」を自ら手づくりするところからスタートしました。

一度も使ったことのない職人道具を再現し、独自の道具まで発明し、それらを自在に使いこなしてしまう黒川さん。

作品制作の中で誕生した個性豊かな道具たちをご紹介します。

タルの作品をつくるための道具

(タルの側板づくりのための道具)

●正直台(しょうじきだい)

中央には黒川さんの鉋(かんな)がはめ込まれた削り台。

中央には黒川さんの鉋(かんな)がはめ込まれた削り台。

タルづくりは、側板(がわいた)を円状に並べたときに隙間なくぴったりと合うよう、まずは正直台で板材に角度をつけるところから始まりました。

側板の材料となる吉野杉を正直台の上で滑らせながら、計53本を1本ずつ丁寧に削り上げました。

一般的に鉋屑(かんなくず)というと、まっすぐ帯状のものをイメージしがちですが、正直台で削った鉋屑は、らせん状にくるくると丸まっています。

●蒸し機

一般的な樽が直線的なシルエットであるのに対し、黒川さんが目指すタルは中央が膨らんだ形状です。

蒸し機は、正直台で角度を整えた板材を、蒸して柔らかくし、理想の形に曲げやすくするための道具です。

板材を入れた箱とやかんをホースでつなぎ、蒸気でじっくり蒸し上げます。

箱の中は上下で仕切られており、同時に2枚の板材を蒸すことができます。

板材53本を効率よく蒸し上げるために、蒸し時間を基準に削り作業や昼食など、1日の工程が計画的に組まれていました。

●曲げ機

蒸して柔らかくした板材を、ワイヤーで引っ張りながら万力で挟み、強い力をかけて曲げていきます。

ワイヤーや器具を差し替えたり、理想のカーブに合わせて曲げ機自体の形状を調整したりするなど、都度手を加えながら曲げ作業が進められました。

イワの作品をつくるための道具

●石鑿(いしのみ)

石彫用の鑿。

今回イワに彫られた穴は、それぞれ長さ・硬さが違う石鑿を使い分けながら電動工具を使わず手だけで彫り進められました。

今回彫った生駒石は硬いため、石鑿もそれに負けない頑丈さが求められます。

さらに、穴が深くなると石鑿も長いものが必要になるため、削岩機の先端パーツも石鑿として使用していました。

完成した作品は、穴に頭を入れて岩の中で響く環境音を聴くものですが、その制作の最中にも、カンッ…カンッ…と澄んだ音が辺りに響きわたり、「この音が気持ちよくて好きなんです。」と黒川さんは語ります。

●段ボール薪

石鑿は使用中にすぐ摩耗するため、炉での焼き入れが欠かせません。

その燃料として、黒川さんは段ボールから薪を自作しました。

細かく割いた段ボールを水に浸し、手作りのハンドプレス機で圧縮。

その後乾燥させると薪として使えるようになります。

文化村の交流ラウンジでは、段ボールちぎりコーナーを設け、来村者の方にも段ボール薪づくりのスタートを体験していただきました。

木炭より火力は控えめで、燃焼時間が長く、安価に作れるのが特長です。

現場では「バーベキューをするなら、むしろ段ボール薪が最適かもしれませんね!」と盛り上がりました。

番外編

●日よけ

普段から暑い中で外作業に従事する文化村スタッフのためにと、制作してくださいました。

お手製の手押し車とパラソルが一体になったデザインです。

頑丈なストッパー付きの車輪に加え、荷物を入れられる収納スペースもあり、とても便利。

夏の暑さ対策だけでなく、雨天時にも活躍しています。

●鰹節削り馬

ワークショップでは、参加者が黒川さんとともに作った道具を使い、鰹節を削り食す体験をしました。

そこで登場した鰹節削り馬は、タルの側板づくりで使用した正直台に木枠を取り付けたものです。

乗り物のようにまたがって木枠を踏み込むことで、鰹を固定しながら安全に削れる仕組みです。

この鰹節削り馬で削った鰹節は、鉋屑同様くるくるした形。

参加者みんなで、普段と違う削り方、普段とは違う形・食感の新しい鰹節を堪能しました。

「聴くこと」や「触れること」など、五感を通じたアプローチが特徴の黒川さんの作品は、その制作過程においても、黒川さん自身が自らの手で試し、経験を重ねながら構想・制作されています。

滞在制作のなかで生まれた数々の道具は、そうした作品づくりの思考プロセスが色濃く表れていました。

黒川さんの滞在制作を含む今までの文化村クリエイションのアーカイブはこちらから観ることができます。

そして、10月からは事業をバトンタッチし、なら歴史芸術文化村滞在アーティスト誘致交流事業(=文化村AIR)が始まっています。

SNS等で情報を発信していく予定ですので、今後のアーティストの滞在制作もぜひご注目ください。