2024年10月10日(木)に屛風下張り文書解体ワークショップを開催しました。

このワークショップは、屛風の下に貼り込まれている文書を参加者自身の手で剝がす、というもので、今回で3回目となります。

今回、屛風の構造と下張りの剝がし方について教えていただく講師として、文化財修復・展示棟地下1階の絵画・書跡等修復工房で作業を行っている株式会社文化財保存のお二人、中村さんと太田さんにお越し頂き、奈良県文化財課の山田主査が剝がした文書の内容に関する解説を担当しました。

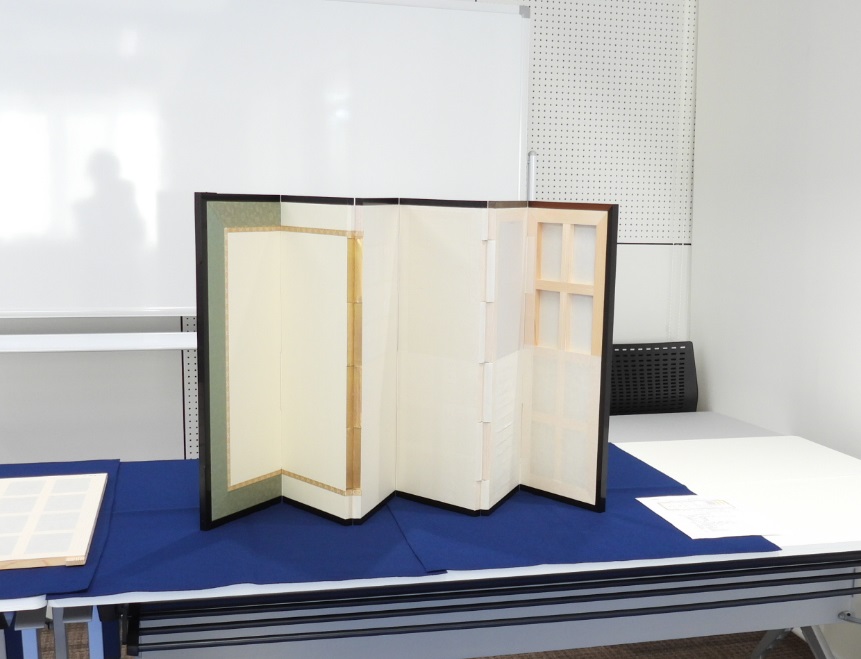

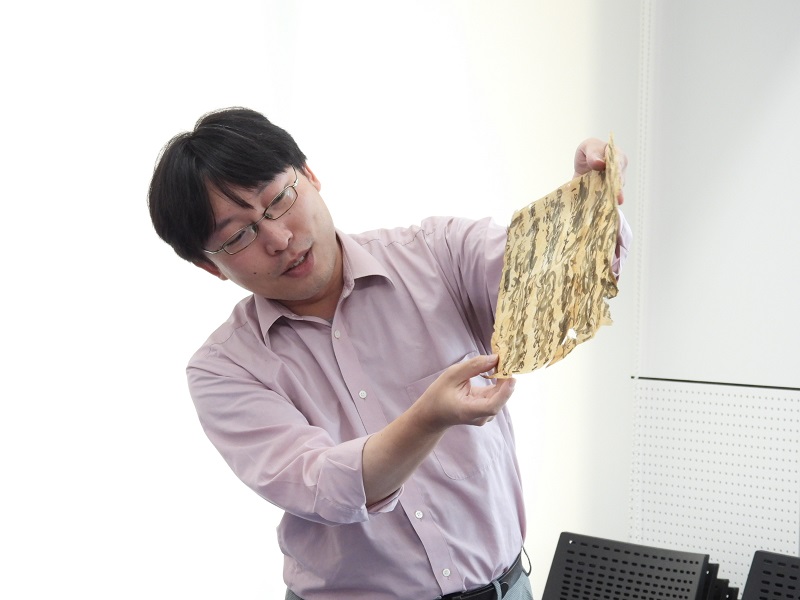

最初に奈良県文化財課の山田主査より下張り文書とは何か、という説明を受け、次に株式会社文化財保存の中村さんと太田さんから、模型を参考に屛風の構造についてレクチャーを受けます。

屛風は6種8層の下張りが最も丁寧とされます。木材を格子状に組んだ下地があり、貼り方の異なる下張りが順番に重なっていきます。紙が現代よりも貴重な物だった時代、表からは見えない部分ということもあり、一度使用し、不要となった「反故紙」を下張りとして再利用することが多く行われました。何層も紙を貼るのにも理由があり、下地を補強してゆがみが出ないようにしたり、本紙との伸縮の差を吸収したりするほか、下地である木から染み出た脂(やに)を吸い取ったり、遮光効果を高めたりするためでもあるんです!そのためにたくさんの紙を貼る必要があるんですね。

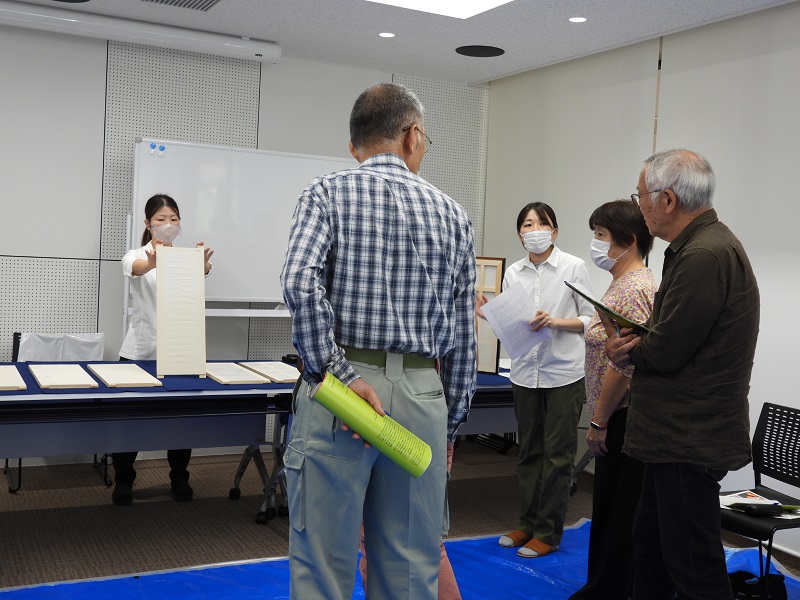

少し難しい内容ではありましたが、適宜講師のお二人に質問にもお答えいただきながら、みんなで屛風への理解を深めていきます。熱心にメモを取る方もいらっしゃるほどです。

そしていよいよ下張り文書解体の時間です!解体といっても一度に大きく剝いだりするのではなく、糊の付いている部分を少しずつ、ゆっくりと剝がしていきます。

竹べらを下張りの隙間に差し込んで少しずつ動かしたり、噴霧器や筆を使って水を付けて糊をゆるませ、ピンセットでつまんだりして取り外します。

今回挑戦した下張りはどれも剝がれにくく、一筋縄ではいきませんでしたが、講師のお二人からアドバイスを受けながら、みなさん慎重に少しずつ剝がしとっていきました。

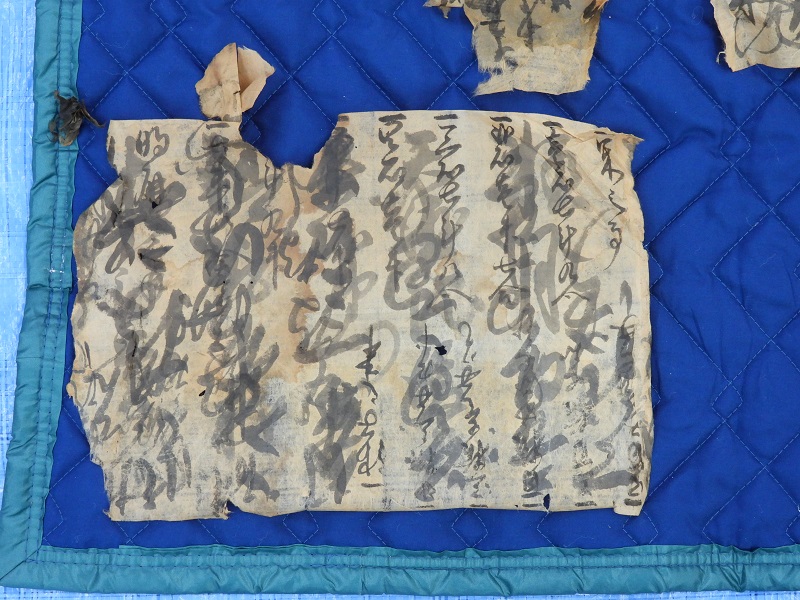

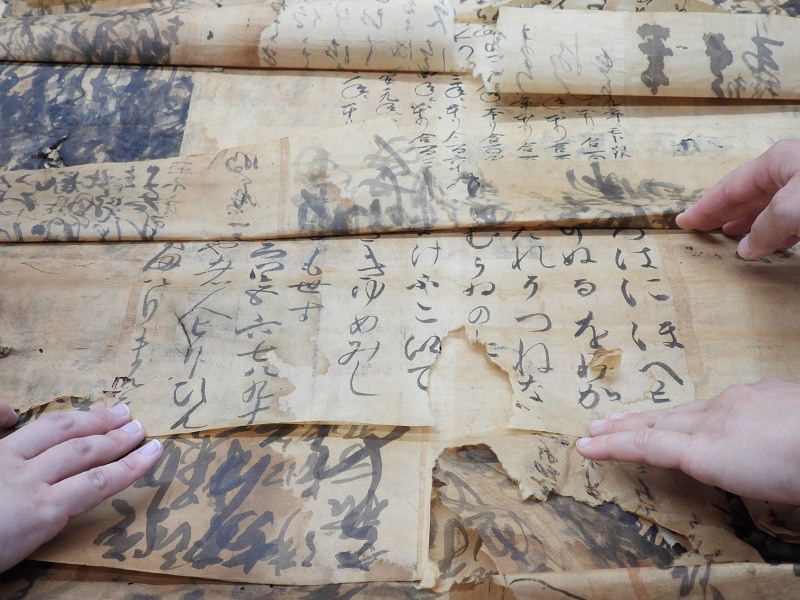

文書をよく見てみると、何度も繰り返し使用されたのか文字が重なっているものや、前回開催した際には見つからなかった、人の顔が描かれている文書も見つかりました。

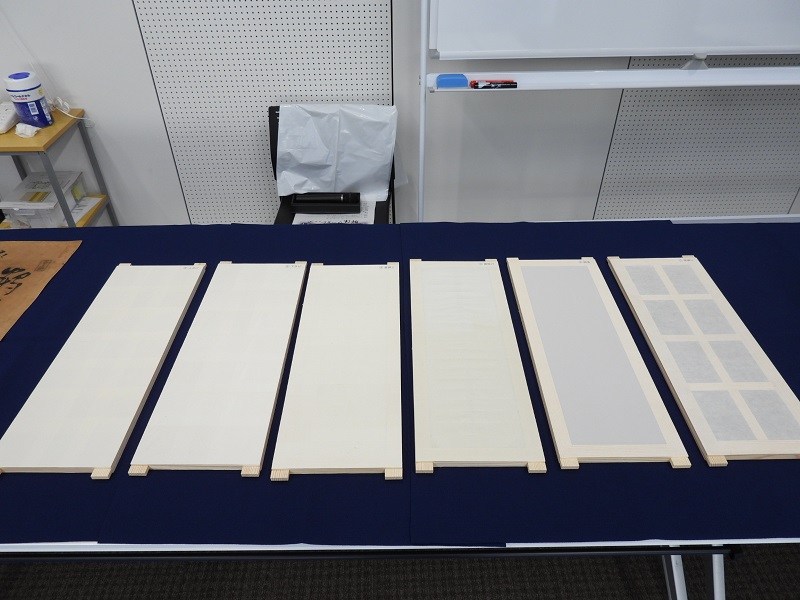

時間内に全ての下張り文書を外すことはできませんでしたが、これだけの文書を取り外すことができました。

最後に参加者のみんなで文書を見ながら、書かれている内容について山田主査に解説してもらいます。その結果、今回の文書は手習いに使われていた紙が多いことがわかったほか、帳面として使用した後に手習い用に再利用されていたものも見つかりました。

今回は、地域の歴史を示す古文書が出てきた前回とは異なり、剝がした文書の多くは手習いなどの生活に密着した紙でした。そのため、いろは歌や顔の落書きなどに、当時の人々の生活を垣間見るとともに、その暮らしぶりを少し身近に感じることができたのではないでしょうか。

また、下張りを剝がすだけではなく、現役の技術者からレクチャーを受けるという貴重な体験ができたことに、参加者のみなさんも喜んでいただけたようです。

今後も文化村では様々な展示・イベントを開催していきます。情報は随時HP・SNSにて更新予定ですので、楽しみにお待ちください!