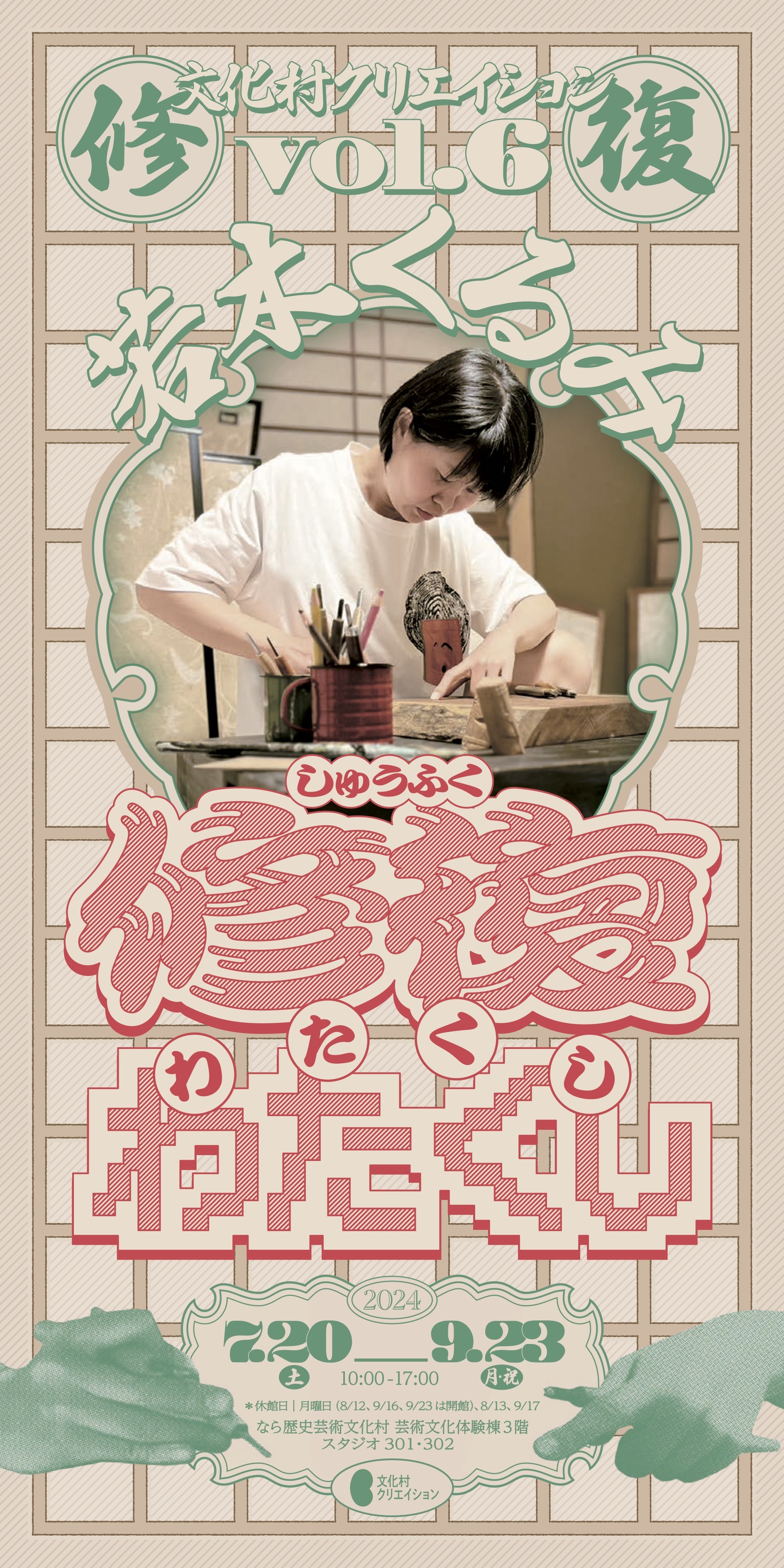

文化村クリエイションは、先進的な取り組みを行うアーティストを招聘し、制作・発表を行うとともに、創作の過程を開いていく試みです。vol.6では美術家・版画家の若木くるみさんを招聘します。

見ると思わず「なるほど…」「おもしろい…!」と唸ってしまう若木さんの作品。確かな技術に裏打ちされ、複製、転写、反転などの特性を駆使して、版画の可能性を拡張しています。何よりそこには、心から創作を楽しむ様子と、日常の悲喜こもごもを創作のエネルギーへと転換する鮮やかさがあります。技法を礎に、しかし囚われることなく創作の「おもしろさ」を貪欲に追求する様子は、力強くしなやかです。

高校生の頃、将来の夢は修復家だった若木さん。文化財の修復工房を通年公開している、なら歴史芸術文化村の文化財修復・展示棟を訪れ、その憧れが蘇ったといいます。本企画ではスタジオを修復工房に見立て、修復家になりきって修復作業(制作)を行います。それは同時に、若木さんが自分自身の「修復」を試みる機会でもあるようです。

期間中は毎日、公開制作と作品展示を並行して行います。また本物の修復工房は立ち入ることができませんが、こちらでは修復家(若木さん)とお話しすることもできます。変容していく創作と展示、そして修練の場へ、ぜひ何度も足をお運びください。

(*会期終了)

■作家コメント

高校生の頃、奈良や京都には絵画修復の仕事があると知り、勉強は苦手だけど手先が器用だった自分の道はこれしかないと打ち震えました。すぐに修復専門学校の資料を取り寄せたものの、学費が高くて進学を諦めたのでした。

そんなことはすっかり忘れて、先日初めて、なら歴史芸術文化村を訪れ修復工房を見学しました。かつての手仕事への憧れを思い出したと同時に抱いた率直な感想は、「もし修復家になっていたらネタ出しの苦闘から解放されていたのかな…」というものでした。

大学では木版画を専攻したのですが、版画の可能性を追い求めるあまり、ここ最近は波を刷ったり道路を刷ったり、トリッキーな版表現に傾倒していました。

飽き性ゆえ、完成度は度外視で実験作ばかりを量産してきましたが、文化財修理の現場に触れてからは、じっくり腰を据えて納得のいくまでひとつの課題にかじりついてみたいと思うようになりました。

既存の作品を守り伝える修復の仕事と、まだ見ぬ表現を模索する現代美術とは、本来相容れないものなのかもしれません。それでも、修復の手つきや眼差しを持って作品と対峙することで、今までおざなりにしてきたやりきることへの真剣さを身につけられはしないでしょうか。

文化財の宝庫である奈良というこの土地で、手仕事に没頭できる幸せを噛み締めながら、自分のふざけた制作姿勢を修復したいと思っています。

若木くるみ

■プロフィール

若木くるみ(わかき くるみ)

美術家、版画家、ランナー。1985年北海道生まれ。2008年京都市立芸術大学美術学部美術科版画専攻卒業。木版画制作の他、身近な物を版として使用する版画作品や、自身が作品の一部となる作品の制作を行う。ランナーとしても活動し、246kmのマラソン・スパルタスロンを完走する経験も持つ。

主な受賞歴に第12回岡本太郎現代芸術賞(2009)、六甲ミーツ・アート大賞(2013)、京都市芸術新人賞(2022)、個展に「若木くるみの制作道場」(坂本善三美術館, 熊本, 2013)、「版ラン!」(富山県美術館TADギャラリー, 2018)、グループ展に「京都新鋭選抜展」(京都文化博物館, 2021)、「TARO賞の作家Ⅲ 境界を越えて」(川崎市岡本太郎美術館, 神奈川, 2023)他。

■関連企画

○修復<わたくし>工房見学ツアー

若木さんの修復工房(スタジオ)を企画担当者がご案内します。途中、若木さんへの質問コーナーもあります。お気軽にご参加ください!

日時:期間中の毎週 土曜・日曜・祝日 15:00~15:30

*申込不要

*詳細はこちら

○アーティストトーク

これまでの活動、今回の試みや手応えについて、若木さんにお話を伺います。

日時:9月7日(土)15:00~16:00

*申込不要

*詳細はこちら

■フライヤー

フライヤー(PDF)はこちら (デザイン:関川航平)

フライヤー(PDF)はこちら (デザイン:関川航平)

■アーカイブ写真

アーティストトーク(9月7日)

■記録映像

■レビュー

つねに前景化する身体

平野春菜(アートコーディネーター)

滞在期間と場所が限定されるアーティスト・イン・レジデンスプログラム(以下、レジデンス)において、若木は滞在の日々をカウントダウンするかのように猛烈な勢いで作品を生み出している。いわゆるレジデンスは、アーティストが日常生活から離れ創作活動に集中できる場を与えるものとされる。しかし若木を見ていると、レジデンスとは自分の身体を定められた場所に固定し、終わりまでの時間をどう駆け抜け、自身をどう提示するかという一連のパフォーマンスのようでもある。

少し時間を遡るが、京都芸術センターで開催されたグループ展「のっぴきならない遊動:黒宮菜菜/二藤建人/若木くるみ」(2017年5月25日〜7月2日、企画:黒宮菜菜)において、若木は本展開幕の前日、日本海側である福井県小浜から京都市内の出町柳までをコースとする「鯖街道ウルトラマラソン2017」(同年5月24日開催)に参加している。トレイルランを含む過酷な道のりを、鯖が描かれたユニホームを身に着けて見事完走。同展ではその走行を記録した映像作品《鯖街道 77km》も展示された。出展作としては、京都芸術センターの和室をフル活用し、畳をひっくり返して剥き出しになった板の間にチョークで描いたドローイングを縦横無尽に展開したインスタレーションが要ではあったものの、開幕前日に77kmの山道を打破する、という選択肢を取れること、そのメンタリティをアーティストでありランナーである若木を語る上での重要な点として言及しておきたい。

若木はその後、飛騨山脈の山荘に滞在する「雲ノ平山荘アーティスト・イン・レジデンスプログラム」(2020年)や、石巻市の複合施設「モリウミアス」(2021年)、「金沢湯涌創作の森 AIRプロジェクト」(2023年)など様々な土地での個性的なレジデンスに参加する。よじ登った針葉樹に和紙を当て、樹皮の模様をフロッタージュで写しとる「森版画」シリーズや、水に流したいと思う出来事を水彩色鉛筆で画用紙に描き、寄せる波にぶつけることで描画イメージの流出を試みた(しかし実際は、波の力で画用紙が砕けてしまった)「波版画」ワークショップの考案、降り積もった雪のテクスチャーを墨汁で転写する「雪版画」など、滞在場所の環境に応じた独自の表現手法を編み出してきた。いずれの手法も、もとの版が自然物や現象であるため版画と名付けながらも複製技術からは遠く距離があり、否が応でも制作プロセスを観客に想起させることで、イメージを認識するよりも先に印刷行為をする若木自身の身体を強く印象づけている。

「COUNTER POINT」(2022年)というレジデンスに参加した若木は、創作場所であるFabCafe Kyoto / MTRL KYOTOの備品であるデジタル刺繍ミシンに出会い、版画から離れた表現を試行した。下絵のドローイングをデータ化しミシンにインストールすると、若木の描きが刺繍として再現される。どんぶりに見立てたポケットから刺繍で描かれた箸が糸の麺を掴んでいる様子や、プリントされたロゴマークのワニに捕まって食べられてしまった人を刺繍で追筆するなど、支持体である既成服の構造を活かしたイメージを続々と繰り広げ、3ヶ月余の間に数十着が完成。その販売会は、ファストファッション界の最大手にかけて「唯一無二クロ」と銘打たれているものの、データ化した下絵と規制服の支持体という点で、厳密には複製が可能である。ここで若木が版画というメディアに立ち戻ろうとしているように見えることは興味深い。(プログラム終了後、若木は刺繍からあっさりと離れ木版画に戻っている。)

なら歴史芸術文化村でのレジデンス「修復わたくし」では、若木がスタジオに滞在する約60日間がすべて一般公開とされていた。観客と和やかに言葉を交わしながらも、若木の手元は常に描画や印刷行為などで忙しなく動いている。若木の版画作品には「見立て」をユーモラスに取り入れる手法が多用されるが、このレジデンスでは、制作する若木自身を修復家に見立てるという前提に依ってこそ、展示された数多の作品群が改めて活き活きと見えてくるものだった。自らの身体を手放しで提示するのではなく、見立ての構造の内に置くこと。それは、観客の視線に晒され続けるなかで身体を確実にコントロールするための技術であるようにも思われる。版画家、ランナー、パフォーマンスアーティスト。これらの異なる側面を繋ぎ合う中心に若木の強靭な身体がある。